メカニカルキーボードを仕事で使ってもいいんだろうか?という悩みを持ったことはないでしょうか。見た目が派手だし、タイピング音がうるさそうだし、仕事には合わなさそうなイメージです。

ですがメカニカルキーボードの特徴さえ理解すれば、仕事で使えそうなモデルを見つけられると思います。そして特徴の理解に欠かせないのがキーボードの「軸」です。

軸とはキースイッチというもので、キーキャップの下に設置されている部品です。このキースイッチは様々な種類があり、それぞれの軸の特徴を知っておくとメカニカルキーボードが使いやすくなります。

様々といっても、主に使われる「赤軸、茶軸、青軸」の3つを覚えておくだけでも充分です!

本記事では軸の種類の解説やオススメの軸をご紹介。メカニカルキーボードに興味がある人や、テレワークで使ってみたいと思う人は本記事をチェックしてみてください。

メカニカルキーボードの特徴

メカニカルキーボードは1つ1つのキースイッチが独立していて、それぞれ取り替えて打鍵感をカスタマイズできるのが特徴です。

一般的なキーボードであるメンブレン方式はキースイッチが独立しておらず、全体が1つのシートスイッチで構成。一部が破損したら全体を交換しないといけないので、メカニカルキーボードより耐久性は低いでしょう。

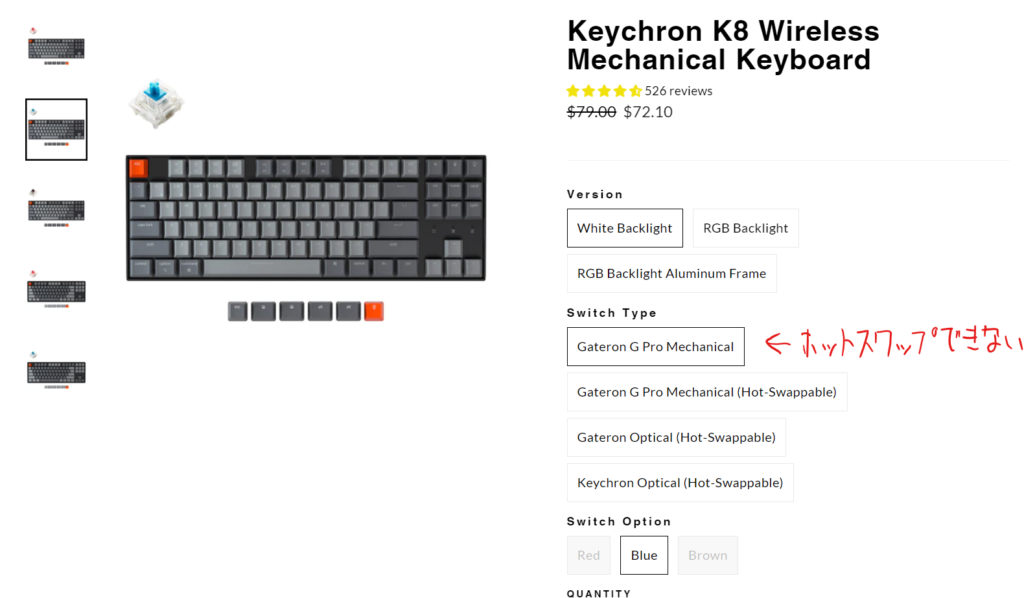

また、キースイッチを交換するにはホットスワップ対応のメカニカルキーボードを選ぶ必要があります。

ホットスワップというのは、専用の器具を使えば簡単にキースイッチの取り外しができる構造のこと。

逆にホットスワップ非対応のメカニカルキーボードは、分解してはんだを剥がすといった専門的な作業が必要です。カスタマイズしたいならホットスワップ対応の製品を選びましょう。

製品によってはホットスワップ対応と記載されていることもあります。いずれにせよ購入したい製品がホットスワップ対応かどうか、商品ページをくまなく確認しておきましょう。

軸の種類

キースイッチを開発している会社はCherry MX社で、ほとんどのキーボードはCherry MX社のキースイッチを採用しています。それを前提に軸を紹介していきます。

キースイッチにはリニアタイプ、タクタイルタイプ、クリッキータイプという3つのタイプが存在します。日本で扱っているメカニカルキーボードは、基本的にこの3つのタイプがメインとなるでしょう。

黒軸とか黄軸とかピンク軸とかありますが、それらも上記のタイプに属しているキースイッチとなります。

キー荷重というのはキーを押すときに必要な重さのことで、重ければ重いほどキーを押したときに重みを感じます。逆に、キー荷重が軽いと少ない力でキーを押せるので、指の負担は少ないですね。

それぞれのキーの打鍵音がどんな感じなのか、実際にキーをタイピングした動画を用意したので参考にしてみてください。

テレワークなら茶軸がおすすめ

テレワークでメカニカルキーボードを使いたいなら、茶軸がオススメです。

茶軸は音がそこそこ鳴るものの、テレワークで使うくらいなら許容できるレベルだと思います。

僕が実際に使ってみた感覚だと、タイピングがしやすいので赤軸より使いやすいと感じました。

赤軸だと少し指を置くだけでもキーが反応してしまうので、ミスタイプが起こりやすいです。

普段ミスタイプが多い人ほど赤軸を使ってしまうと悲惨なことになるので、茶軸の方が安定感あります。

ただ、赤軸より明らかにキーが重たいので、少しでも軽くキーを押せた方がいいと思う人は赤軸が合っていると思います。

職場で使うなら赤軸がおすすめ

オフィスやテレワークで使いたいなら赤軸がおすすめ。

赤軸は他の軸と比べても静かな打鍵音なので、職場で使っても目立ちづらいです。テレワークで通話するときもタイピング音が入りづらいでしょう。

とはいえ多少なりとも音は鳴るので、図書館みたいな静すぎる場所では使いづらいでしょう。

ほとんど音が出ないようにしたい場合は、静音系のキースイッチを選びましょう。静音赤軸や静穏茶軸といった名称のキースイッチがあります。

赤軸に比べてどれくらい音が静かなのかは、動画を見ていただけると分かりやすいです。

青軸はおすすめできない

青軸をオススメしづらい理由はとにかく音がうるさい上に、押したときの感触が重すぎるから。

例えばChery MX製の青軸は押下圧が60gなので、想像以上に重たいです。長時間のタイピングをしていると指が疲れやすくなってしまいます。

逆に重い方が好きという人もいるかもしれないですが、そうじゃない人は思った以上にストレスを感じる重さかもしれません。

青軸はデメリットが多いので、気になる人は一度店舗で試してから使う方がいいでしょう。

職場でメカニカルキーボードを使うメリット

耐久性が高いから長く使える

パンタグラフ式やメンブレン式などコストが低いキーボードは、キーが壊れた時点で修復できない製品がほとんど。

しかしメカニカルキーボードに搭載されているキースイッチは耐久性が高いのが魅力。種類によって変わりますが、一般的なキースイッチなら5000万回程度の打鍵に耐えられます。

また、製品によってはキースイッチを交換できるので、1つのキーボードで何年も使えるでしょう。何回もキーボードを買い替えたくない方におすすめです。

自分好みにカスタマイズできる

もしかしたらキーボードの打鍵感で仕事のモチベーションが変わる人もいるのではないでしょうか。

その場合メカニカルキーボードのキースイッチは種類が豊富なので、自分好みの打鍵感を追求できます。タイピング作業を少しでも楽しみたいなら、メカニカルキーボードが適しているでしょう。

追求しすぎた結果、自作キーボードの世界に入ってしまう人も見かけます。

それにキーキャップとキースイッチを外して掃除やメンテナンスもできるので、綺麗好きの人でも扱いやすいのがメリットです。

打鍵感を楽しめる

仕事をする上で打鍵感が必要になることはほとんど無いと思いますが、良いキーボードならタイピングするだけでも気分が上がります。

打鍵音や押し心地など、聴覚や触覚を刺激するのがメカニカルキーボードの良いところです。

もし仕事が退屈だとしても、タイピングや打鍵音が気持ちよいキーボードを使っていれば楽しくなれるのではないでしょうか。

私の場合は複数のキーボードをその日の気分で使い分けているおかげで、楽しく作業できています。

職場でメカニカルキーボードを使うデメリット

コストがかかる

メカニカルキーボードの価格相場は安くても1万円程度なので、メンブレンキーボードより遥かに高価です。キースイッチ単体の価格もそれなりにするので、カスタマイズしようとすればするほどコストもかかります。

あんまりお金をかけたくないという人は、メカニカルキーボードは合わないかもしれません。

軸によってタイピング音がうるさい

メカニカルキーボードを使って仕事中のタイピングを楽しみたいと思っても、音がうるさいので周りの迷惑になってしまいます。

特に青軸は本当に音がうるさいので、周りに人がいない環境でしか使えないですね…

タイピング音を楽しむことがメカニカルキーボードのメリットではありますが、周りに気を使わないといけないのはデメリットです。

なるべく赤軸のような音が鳴りづらい軸で我慢するか、職場では静音軸のキーボードを使いましょう。

例えばEPOMAKER Sea Saltというキースイッチはとても静かなので、職場でも使いやすいと思います。

日本語配列のキーボードが少ない

LogicoolやFILCOなどのメーカーは日本語配列のキーボードを販売してくれます。しかしKeychronやNuPhyなど海外メーカーは英語配列がデフォルトなので、日本語配列で使いたくても使えないです。

Keychronなら日本語配列のキーボードも多少ありますが、それ以外のメーカーは英語配列しか販売してくれません。

「このメーカーのメカニカルキーボードが気になるけど、英語配列しかないから使いづらい…」なんてこともありうるので、日本語配列好きの方には厳しい印象です。

とはいえ英語配列でも違いを理解したり、設定したりすれば使いやすくなると思います。

おすすめのメカニカルキーボードは?

Keychron K2 Pro

日本語配列にも対応しており、メカニカルキーボード入門としてもおすすめです。キースイッチは交換可能で、付属のキースイッチプラーを使えば簡単に外せます。

静音性を求めるならK Pro Silent Brownに交換すると、驚くほど静かな打鍵感を体験できるのでおすすめ。

合わせて読みたい

-

【Keychron K2 Pro レビュー】テレワークに最適な日本語配列メカニカルキーボード

続きを見る

NuPhy Air60 V2

ミニマムかつタイピングしやすいキーボードを求める方におすすめ。薄型キーボードでありながら軽快な打鍵感を体験できて楽しいです。

購入時に選べるキースイッチの種類も豊富で、特にCowberryやWisteriaがおすすめ。Cowberryは赤軸っぽいので早打ちしやすいのが特徴。もう少し重さを求めるならWisteriaがちょうどいいです。

カスタマイズ性が高いので、キースイッチとキーキャップの付け替えが捗ります。

合わせて読みたい

Lofree Flow

打鍵感と静音性のバランスが取れているキーボードです。内部にあるガスケットマウントのおかげで、キーボードを押したときの底打ち感を軽減させ、滑らかな打鍵感を実現します。

めちゃくちゃ静音というわけではありませんが、持ち運びやすくてタイピングしやすいキーボードを探している方におすすめです。

合わせて読みたい

キースイッチについてQ&A

キースイッチの交換は難しい?

なにはともあれYoutubeで動画を見て、流れを確認してからトライしてみましょう。

取り外しの際、キースイッチプラーとキーキャッププラーを使います。大抵は購入したキーボードの付属品として付いてきます。

工具自体は600円くらいで購入できます。

実際にキーキャップとキースイッチを外すときの流れを動画にしたので、良ければ参考にしてください。

そしてキースイッチとキーキャップを取り外すときのポイントは下記になります。

- 取り外したキーキャップは元の状態と同じ形で整列させておく

- キースイッチを付けるときは慎重になろう

- 付け替えが終わったらキーが正確に反応しているかテストする

キースイッチの位置を元に戻せるか不安なら、外したあとは整列させておきましょう。

キースイッチには爪があるので、それを押し込みながら外せばあっさり外れます。

肝心なのはキースイッチを付ける時です。キースイッチには細いピンがあって、そのピンを真っすぐな状態にしたまま差し込まないとキーが反応しないことがあります。

とにかく真っすぐ差すことが大事なので、そこだけ慎重にやってみてください。

慣れてしまえばすぐ終わる作業なので、そんなに大変ではないです!

キースイッチはどこから入手するのか?

「そもそもどこでキースイッチを買えばいいのか?」という疑問を持つかもしれません。

私がよく使っているサイトは遊舎工房かSUPER KOPEC、もしくはAmazonです。

遊舎工房は秋葉原に店舗を構えていて、その場でキースイッチを試せるのが魅力です。もし珍しいキースイッチを使ってみたい人は、遊舎工房に訪れてみると新たな発見があると思います。

メジャーなキースイッチはSUPER KOPECかAmazonで購入できるでしょう。

まとめ

本記事の内容まとめ

- メカニカルキーボードは赤軸、茶軸、青軸の3つがメインで使われている

- テレワークで使うなら茶軸や赤軸がオススメ

- オフィスで使うなら赤軸や静音軸がオススメ

- メカニカルキーボードを購入するならKeychronがオススメ

メカニカルキーボードを使ってからキーボード沼に入る人が多く、私もその一人です。

打鍵感や打鍵音は使うキーボードとキースイッチによって変わるものなので、それが面白いところです。

私はメカニカルキーボードを使うまではキーボードに興味がなかったのですが、使い始めてから仕事で使うのですら楽しいと感じています。少しでも仕事を楽しみたいなら、ぜひメカニカルキーボードを使ってみてください。